Ce texte marque à la fois un retour et un nouveau départ. Le retour d’un magazine que bien des passionné·es d’horreur ont appris à aimer, grâce à la vision, la rigueur et l’élan de cœur de Marc Boisclair, qui l’a tenu à bout de bras pendant plus de dix ans. Grâce à lui, Horreur Québec est devenu, au fil des années, un phare pour les amateur·rices de cinéma de genre : un lieu de découverte, d’analyse et de partage, où l’horreur est célébrée dans toute sa richesse.

Aujourd’hui, c’est avec une grande admiration, et beaucoup d’humilité, que je reprends le flambeau.

Je suis tombée dans l’horreur à l’âge de cinq ans, en feuilletant un vieux numéro de Mickey Magazine, spécial contes et légendes. Depuis, je n’ai jamais décroché. Le cinéma, c’est un peu toute ma vie. J’ai commencé sur les plateaux, côté caméra, avant de plonger dans la postproduction. Je photographie aussi des groupes de métal, et je ne lâche pas l’argentique. Parmi les cinéastes qui m’inspirent : Julia Ducournau, Stanley Kubrick, Coralie Fargeat, Brian De Palma, John Carpenter… des auteur·rices qui savent que la vraie horreur est souvent celle qui dérange en silence.

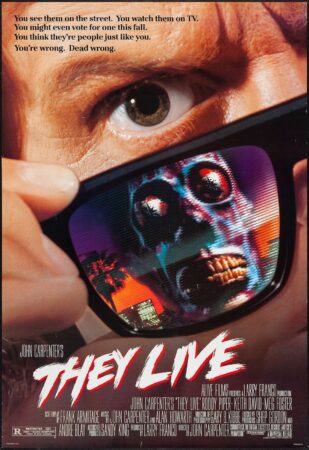

Pour ouvrir ce nouveau chapitre d’Horreur Québec, j’avais envie de revenir à un film qui secoue plus qu’il ne séduit. Une œuvre vue il y a longtemps, mais dont les images résonnent encore avec une force troublante. Sous ses allures de série B, They Live de John Carpenter est bien plus qu’un film culte : c’est une satire féroce, un manifeste politique, une fable visionnaire. Dans un monde saturé de marketing, d’opinions prémâchées et de rêves vendus en kit, ce film reste l’un des antidotes les plus puissants que le cinéma nous ait offerts.

« Ils vivent, nous dormons » : pourquoi They Live reste un film essentiel

Le vrai monstre s’habille en costard-cravate

Sorti en 1988, They Live suit Nada (Roddy Piper) , un ouvrier sans domicile qui découvre une paire de lunettes révélant la véritable nature du monde : les élites sont des extraterrestres infiltrés, les publicités dissimulent des injonctions à la soumission, et la population humaine vit sous hypnose collective.

Carpenter y signe une critique radicale du capitalisme sauvage, dans une Amérique reaganienne obsédée par la réussite individuelle et la toute-puissance du marché. Mais à bien des égards, They Live n’a jamais été aussi actuel. Les injonctions ont changé de forme, mais pas de fond : elles se glissent aujourd’hui dans nos interfaces, nos algorithmes, nos pulsions.

Obey, Consume, No Independent Thought…

Est-ce vraiment si éloigné de nos feeds personnalisés, de nos scrolls compulsifs, de nos microciblages publicitaires?

They Live ne fait pas dans la nuance, et c’est précisément ce qui le rend percutant. En désignant clairement le système comme ennemi, Carpenter transforme la science-fiction en arme de contestation.

Oui, They Live est un film de série B. Et c’est peut-être pour ça qu’il est aussi libre.

À travers L.A., They Live dissèque l’Amérique de l’illusion. Une ville-miroir, où seuls les regards affûtés peuvent percer le vernis. Tourné avec un budget modeste, habité par une distribution rugueuse (Roddy Piper, catcheur reconverti en acteur), et ponctué de scènes devenues cultes (dont la fameuse bagarre de six minutes dans une ruelle), le film aurait pu sombrer dans l’anecdotique. Mais Carpenter transforme cette économie de moyens en force narrative. Loin du cinéma calibré, il opte pour une frontalité salvatrice. Sous ses dehors kitsch, They Live est une fable politique au vitriol. Et à l’heure où une grande partie de la production cinématographique se dilue dans le consensus mou, voir une œuvre qui ne cherche pas à plaire, mais à alerter, a quelque chose de vivifiant.

Ce n’est pas un film parfait, parfois maladroit, souvent excessif, mais c’est justement ce qui en fait la force. Il s’inscrit dans une tradition du cinéma de genre qui ne s’excuse pas d’exister, qui ne cherche pas à convaincre, mais à troubler. Et surtout, il continue de poser une question essentielle : que reste-t-il à défendre quand tout semble déjà vendu?

Je recommande They Live parce qu’il nous rappelle que le cinéma de genre est aussi un terrain de résistance. Parce qu’il ne faut jamais sous-estimer les zones d’ombre : c’est souvent là que se cachent les vérités les plus brûlantes. Dans un monde saturé de récits lisses, je crois plus que jamais à l’importance de ces films qui dérangent, qui dérapent, qui grattent là où ça fait mal.

Alors enfilez vos lunettes. Le spectacle commence.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.