Retour sur le poids d’un secret, 28 ans plus tard

Ce n’est pas qu’un film qui revient, c’est un morceau d’adolescence.

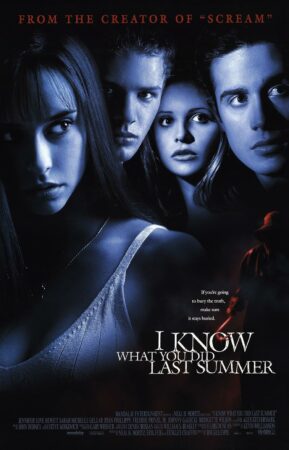

I Know What You Did Last Summer (VFQ: Le pacte du silence / VF: Souviens toi … l’été dernier) signe son grand retour en salle, 28 ans après avoir façonné les cauchemars d’une génération.

À l’approche de cette sortie, il est intéressant de revenir sur les éléments qui ont fait la force du film d’origine et de proposer un regard éclairé sur ce qui a marqué cette génération.

Un retour aux sources du slasher

Sorti en 1997, I Know What You Did Last Summer s’inscrit dans la lignée des grands classiques du slasher, tout en injectant une touche plus contemporaine aux codes établis dans les années 70 et 80.

À l’image de Halloween de John Carpenter, Vendredi 13 de Sean S. Cunningham ou Terreur sur la ligne de Fred Walton, il reprend les fondations essentielles du genre : un groupe de jeunes adultes, un secret inavouable, un tueur implacable, et cette fatalité sourde d’une punition impossible à fuir.

L' histoire suit quatre adolescents liés par un terrible accident, traqués un an plus tard par une mystérieuse silhouette vêtue d'un imperméable noir et armée d'un crochet; une arme simple mais évocatrice, dans la lignée des objets banals transformés en instruments de terreur, chers aux classiques du slasher.

Cependant, I Know What You Did Last Summer ne se contente pas d’imiter ses aînés. Il opère un glissement subtil : là où les slashers des années 80 misaient sur l’accumulation des meurtres et la surenchère de violence, ici, l’horreur naît davantage de la culpabilité et de la lente dégradation psychologique des personnages.

Le film explore comment un secret peut ronger une existence, transformant la terreur en une prolongation quasi naturelle du remords et du poids de la responsabilité.

Rare dans un slasher traditionnel, cette introspection donne à l’œuvre une profondeur particulière.

Si, à sa sortie, le film a reçu des critiques mitigées, il a néanmoins su captiver une génération entière grâce à sa capacité à mêler l’angoisse viscérale à des thématiques universelles : la perte de l’innocence, l’impossibilité de réparer le passé, et la confrontation brutale avec la mortalité.

Pourquoi cet amour actuel pour les films d’horreur des années 90 ?

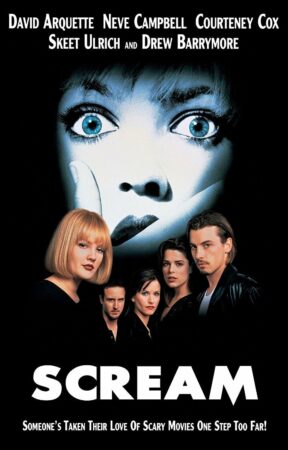

À cette époque, l’horreur n’avait pas besoin d’une débauche visuelle ni d’un discours méta pour captiver. Des films comme Scream, I Know What You Did Last Summer ou Final Destination saisissaient quelque chose d’essentiel : des personnages imparfaits, vulnérables, confrontés sans détour à leur propre mortalité.

Le film bénéficie aussi d’un casting devenu iconique pour toute une génération : Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe et Freddie Prinze Jr., tous au sommet de leur popularité. Leur présence a ancré ces histoires dans l’imaginaire adolescent, rendant les personnages immédiatement attachants et leurs destins d’autant plus poignants.

Contrairement aux slashers plus cyniques où les victimes ne sont que des archétypes, ici, le récit prend le temps de bâtir une véritable empathie, renforçant l’impact émotionnel de chaque perte.

Plutôt que de chercher l’effet ou la provocation, ces films exploraient une peur plus intime : celle de perdre le contrôle, de faire une erreur irréparable, de se heurter à un destin inévitable. Dans un monde adolescent en quête d’identité, l’horreur devenait viscérale, enracinée dans la faute humaine.

Plus sobres que les œuvres excessives des décennies précédentes, ils trouvaient un équilibre rare : assez pop pour séduire, assez sombres pour marquer durablement.

Aujourd’hui, dans un paysage saturé de franchises sans âme et de reboots mécaniques, cette intensité émotionnelle résonne plus que jamais. Ce n’est pas seulement la nostalgie qui parle : c’est aussi le besoin de retrouver un cinéma d’horreur plus instinctif, où la peur naissait encore à l’état brut, avant d’être transformée en produit.

Comment raviver la flamme sans trahir l’esprit ?

Revenir à I Know What You Did Last Summer aujourd’hui, ce n’est pas simplement filmer des visages familiers ou recycler une mythologie connue.

C’est repenser ce que signifiait le film à son époque : un récit sur la culpabilité, la peur de grandir, la perte d’innocence — et se demander ce que ces thématiques peuvent encore éveiller chez le public d’aujourd’hui.

Car les dangers sont nombreux :

D’un côté, la tentation du fan service, où l’on empile les références comme des trophées, sans jamais redonner d’âme au récit.

De l’autre, le risque d’un lifting modernisé qui, à force de vouloir coller aux attentes contemporaines, effacerait ce qui faisait la singularité et l’authenticité du film original.

Le véritable enjeu sera de trouver un équilibre : respecter l’essence émotionnelle de l’œuvre tout en l’inscrivant dans une lecture plus actuelle de nos peurs.

À l’heure où l’horreur est devenue hyper consciente d’elle-même, peut-on encore retrouver la brutalité simple d’un crochet dans la nuit, ce frisson sourd qui ne naît pas d’un clin d’œil, mais d’une peur viscérale et sincère ?

Le 18 juillet prochain, nous verrons si le passé a encore des secrets à révéler… ou s’il ne reste que l’écho de ce que nous avons été.es secrets à révéler… ou s’il ne reste que l’écho de ce que nous avons été.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.